Python 的垃圾回收机制(Garbage Collection, 简称 GC)是一个很容易在面试中被问到的问题。很多人平时写代码时几乎不需要关心内存释放,但当面试官问起“Python 是怎么自动管理内存的”时,往往就说不太清楚。其实 Python 的 GC 并不神秘,它的核心逻辑很朴素,只要理解“引用计数”加“循环引用检测”这两个机制,就能把问题讲明白。

在大多数高级语言中,我们创建对象时并不会手动释放内存,比如你写一句 a = [1,2,3],这块内存就被分配好了。当这个变量不再被使用时,如果没人来回收它,那内存就会被白白占着——这就是内存泄漏。

像 C 或 C++ 这种语言,程序员必须手动 free() 或 delete 内存;但在 Python 里,解释器会自动判断对象是否还在被使用,从而决定是否释放。这种机制就是“垃圾回收”。

所以简单来说:垃圾回收就是自动帮我们清理那些不再被引用的对象,防止内存泄漏。

Python 的主要垃圾回收方式是“引用计数”(Reference Counting)。每个对象在内存中都有一个引用计数器,用来记录有多少个变量或对象在引用它。

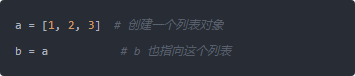

举个例子:

此时,这个 [1,2,3] 的引用计数是 2(被 a 和 b 同时引用)。 当执行 del a 时,计数减 1;再执行 del b 时,计数变为 0,这时候 Python 解释器就会立即回收这块内存。

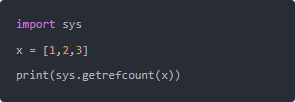

你可以用 sys.getrefcount() 来查看对象的引用计数:

输出结果通常比你预期的多 1,因为 getrefcount() 调用时本身也会临时创建一个引用。

引用计数机制的优点是简单高效:对象一旦没人用了,就立刻被销毁,不需要等到统一清理; 逻辑可预测,程序运行过程中不会出现意外暂停。

但它也有致命的短板——循环引用。

循环引用就是两个或多个对象相互引用,导致它们的引用计数永远不为 0。

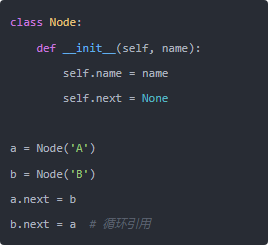

比如:

a 和 b 都有一个对方的引用,所以它们的引用计数永远大于 0,即使你执行 del a 和 del b,这两个对象依然无法释放。

这时候,如果没有额外机制,内存就泄漏了。 为了解决这个问题,Python 在引用计数之外,还引入了标记-清除(Mark and Sweep)算法来检测和处理循环引用。

标记-清除算法是 Python 垃圾回收的第二层保障,主要负责清理“容器对象”的循环引用问题。 容器对象指的是能包含其他对象的类型,比如 list、dict、set、class 实例等。

它的核心流程可以简单理解为三步:

标记(Mark):Python 扫描所有可达对象(也就是从根对象出发能访问到的对象),并给它们打上“活着”的标记; 清除(Sweep):对于那些没被标记的对象,说明它们已经无法再访问,就会被回收掉; 重置标记:准备下一轮检测。

这个机制会在后台周期性运行。即使有循环引用,只要没有外部变量能访问这些对象,它们最终都会被识别并清理掉。

不过,标记-清除机制并不是实时触发的,而是由 Python 内部的“代际回收”(Generational GC)系统控制。

代际回收是一种经验优化。Python 假设“新创建的对象更容易成为垃圾,老对象通常会长期存活”。 因此,它把所有对象分成三代(generation)第 0 代:刚创建的新对象;第 1 代:经历过一次回收仍然存在的对象;第 2 代:更老的对象。

Python 的垃圾回收会更频繁地检查第 0 代对象,而第 2 代对象则检查得更少。 这样可以避免每次都全量扫描所有对象,提升性能。

当第 0 代中的对象数量超过一定阈值时,GC 会触发一次标记-清除;那些仍存活的对象就会被“晋升”到第 1 代。 如果它们再次幸存,就再晋升到第 2 代。

这就像一家公司淘汰实习生:新员工(第 0 代)最容易被辞退,能留下来的才逐渐变成“老油条”。

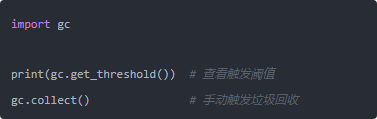

你可以通过 gc 模块查看或控制垃圾回收的运行:

默认阈值通常是 (700, 10, 10),表示第 0 代每新增 700 个对象就触发一次回收,其他两代则根据比例触发。

优点: 自动化,开发者几乎不用关心内存释放;引用计数机制实时高效,结合代际策略整体性能较平衡;标记-清除能有效解决循环引用问题。

缺点:循环引用仍可能导致性能问题,尤其是有 __del__ 方法的对象会延迟释放; GC 触发时会暂停程序执行(虽然时间很短),对实时性要求高的场景略有影响; 管理复杂对象时,不合理的引用保留仍可能引起隐性内存泄漏。

虽然 Python 的 GC 已经很聪明,但程序员仍能做一些优化: 避免循环引用: 比如不要在对象内部保存指向自身的结构。必要时可用 weakref 弱引用代替;手动清理无用对象: 比如在长时间运行的服务中,可以定期调用 gc.collect() 强制清理;关闭不必要的 GC:对性能敏感、对象生命周期明确的场景(例如数据分析批处理),可以暂时关闭 GC,手动控制回收时机;监控内存: 可以借助 tracemalloc 或 objgraph 这些库来分析内存使用,防止隐藏的引用链。

可以把 Python 的内存管理想象成一个智能小区物业系统:“引用计数”就像每家每户的用电计费器,只要没人用电(计数为 0),物业立刻断电清理; “标记-清除”是物业的清洁工,定期巡视楼道,发现没人住的房间就清空; “代际机制”则像物业分区管理,新区巡查频繁,老区偶尔检查。

你不需要天天打扫房间,但物业系统会帮你保持环境整洁。

如果面试官问“Python 是怎么进行垃圾回收的”,可以这样回答:Python 主要通过引用计数机制来管理内存,当对象的引用计数为 0 时会立即回收。但引用计数无法解决循环引用问题,所以解释器还引入了标记-清除算法来检测不可达的对象。同时,Python 使用了代际回收策略,将对象分为三代,减少全量扫描的开销,从而提高性能。

如果面试官进一步问“那你怎么避免循环引用”,你可以接着说:我会尽量避免对象相互持有引用,或者使用 weakref 弱引用来打破循环;在长时间运行的服务中,也可以通过 gc.collect() 定期手动触发回收。

这样回答既全面又实际,面试官一定能看出你不只是背答案,而是真的理解了。

Python 的垃圾回收机制其实一点也不神秘,它是一套多层结合的系统:

基础层:引用计数(实时、高效); 保障层:标记-清除(处理循环引用); 优化层:代际回收(提升性能)。

它的目标很简单:让开发者不必再为内存操心,同时又保持较好的运行效率。 理解这三层机制,不仅能让你在面试中答得漂亮,还能在调优、排查内存问题时更有底气。

说到底,Python 的 GC 就像一位勤快的“后台清洁工”,默默地帮你收拾残局。 你不用天天盯着它,但你得知道它是怎么工作的,这样在关键时候,你才能真正驾驭它。

扫码二维码 获取免费视频学习资料

- 本文固定链接: http://phpxs.com/post/13616/

- 转载请注明:转载必须在正文中标注并保留原文链接

- 扫码: 扫上方二维码获取免费视频资料